Ho adottato e cresciuto i tre gemelli di mia sorella dopo che è morta mettendoli al mondo. Per cinque anni sono stati il centro del mio universo, l’unico motivo per cui mi alzavo la mattina. Quando finalmente avevo l’illusione di aver costruito per noi una vita tranquilla e protetta, tutto è stato stravolto: il loro padre biologico è ricomparso all’improvviso, deciso a riprenderseli.

«Respira, Leah… respira. Andrà tutto bene», le mormoravo, camminando accanto alla barella mentre la spingevano verso la sala operatoria.

La fronte di mia sorella era lucida di sudore, le sopracciglia aggrottate per lo sforzo. Cercava l’aria a piccoli morsi.

«Sei… sei il miglior fratello maggiore che potessi chiedere a Dio, Thomas», sussurrò, con la voce spezzata, proprio mentre le porte della sala si spalancavano davanti a noi.

Leah era entrata in travaglio alla 36ª settimana e i medici avevano insistito per un cesareo. Io pregavo in silenzio che tutto si risolvesse in modo semplice, quasi banale. Ma subito dopo la nascita del primo bambino, vidi i monitor iniziare a trillare. Il suo polso stava scendendo.

Sentii il cuore fermarsi.

«Leah, ti prego, resta con me! Infermiera, che sta succedendo? Leah, guardami! Ti prego, guardami!» La stringevo forte per mano, e la sua pelle era già fredda e scivolosa di sudore.

«Dottor Spellman, deve uscire, per favore», insistette il dottor Nichols, prendendomi per un braccio e trascinandomi fuori. Le porte si richiusero alle sue spalle, separandoci.

Mi lasciai cadere su una sedia in sala d’attesa, con il petto che bruciava. Le sue ultime tracce erano sulle mie mani: il suo profumo, la sua paura, la sua fiducia in me. Le portai al viso e chiusi gli occhi, supplicando che tra poco la vedessi uscire da lì viva, stanca ma sorridente, con i suoi bambini.

Quando il dottor Nichols tornò, bastò un attimo. I suoi occhi bassi e il modo in cui tenne il cappello chirurgico tra le dita mi dissero tutto prima ancora che aprisse bocca.

«Come… come sta Leah?» chiesi, balzando in piedi con un filo di voce.

«Mi dispiace, Thomas», disse piano. «Abbiamo fatto davvero tutto il possibile, ma non siamo riusciti a fermare l’emorragia. I bambini stanno bene, sono in terapia intensiva neonatale.»

Le gambe non mi reggevano più. Mi lasciai ricadere sulla sedia. Il mondo si era inclinato. Leah era così felice all’idea di stringerli, di cantar loro quelle stupide canzoncine che inventava, di riempirli di baci. E invece… non c’era più.

«E adesso che cosa faccio?» pensai, come se la mia mente fosse ovattata. Fu allora che una voce tagliente ruppe il silenzio del corridoio.

«Dov’è?! Credeva di poter partorire senza dirmi niente?!»

Alzai lo sguardo e vidi Joe—il suo ex—avanzare verso di me con passo pesante e lo sguardo acceso d’ira.

«Dov’è tua sorella?» sputò fuori, senza nemmeno salutare.

La collera mi montò in petto, cruda, istintiva. Lo afferrai per il bavero e lo scaraventai contro il muro.

«Adesso ti ricordi che esiste? Dov’eri quando lei dormiva per strada per colpa tua? Dov’eri quando è crollata poco fa sul tavolo operatorio? È morta, Joe! È morta senza nemmeno vedere i suoi figli!»

Il suo volto si irrigidì, ma ribatté, ostinato:

«Dove sono i miei bambini? Voglio vederli!»

«Non ti azzardare nemmeno ad avvicinarti!» gli urlai in faccia. «Fuori dal mio ospedale prima che chiami la sicurezza. FUORI!»

Si scostò dal muro, sistemò il giubbotto, mi lanciò uno sguardo pieno d’odio.

«Me ne vado, ma tornerò. Sono i miei figli. Non puoi tenerli lontani da me per sempre.»

In quel momento capii che, per il bene dei tre piccoli, non potevo permettere che finissero nelle mani di quell’uomo. Leah lo aveva lasciato perché era un alcolizzato, imprevedibile, violento a parole e a gesti. Non era cambiato.

Mi promisi che li avrei protetti, qualunque cosa fosse successa. E mantenni quella promessa.

In tribunale, qualche mese dopo, Joe sfoderò un’aria da padre affranto.

«Vostro onore, non è giusto! Sono il loro padre. Sono carne della carne di Leah, sono il suo sangue, il MIO sangue!»

Il giudice lo scrutò attentamente.

«Lei non era sposato con la madre dei bambini, giusto? E non ha fornito sostegno economico durante la gravidanza, è corretto?»

Joe abbassò lo sguardo.

«Non… non potevo. Lavoro a giornata. È per questo che non ci siamo sposati.»

Il mio avvocato presentò le prove: messaggi, vocali, richieste disperate di Leah in cui gli chiedeva di smettere di bere, di darsi una regolata, e le sue risposte cariche di insulti, scuse vuote, promesse mai mantenute.

Fu così che il giudice mi nominò tutore dei bambini.

Uscendo dal tribunale, fissai un angolo di cielo e sussurrai:

«Leah, ti avevo promesso che ti avrei aiutata. Spero di non averti delusa.»

Non feci in tempo a tirare un sospiro di sollievo che Joe mi si piazzò davanti.

«Non credere che sia finita. Continuerò a lottare per loro.»

Lo guardai dritto negli occhi.

«È proprio questo il problema, Joe. Tu parli di lottare per loro, ma in realtà stai solo lottando su di loro. Chi li ama davvero lotta per il loro bene, non per il proprio orgoglio.»

Quando tornai a casa, stremato e con il decreto in mano, un altro colpo mi aspettava. Mia moglie, Susannah, stava chiudendo una valigia.

«Che stai facendo?» chiesi, con la gola secca.

«Mi dispiace, Thomas», sospirò, senza smettere di piegare i vestiti. «Non sono sicura di voler dei figli. E tre tutti insieme, di punto in bianco? Io… non me la sento. Non è la vita che avevo immaginato. Hai vinto la causa, ma io non posso restare.»

E così se ne andò. Senza scenate, senza ripensamenti. Solo la porta che si chiudeva e il rumore dei suoi passi che si allontanavano.

Rimasi fermo davanti al suo armadio ormai vuoto, incapace di muovermi. Tutto ciò che mi restava erano tre neonati che non avevano chiesto niente e avevano perso tutto: una madre e un padre presenti. In un impulso di disperazione, aprii una bottiglia di vino. Volevo solo spegnere la mente.

Poi il telefono si illuminò. Una foto. I tre visi minuscoli, rossi e stropicciati, con quei cappellini ridicoli dell’ospedale.

«Leah, ti ho promesso che avrei dato loro una vita migliore», dissi piano. «Non posso mollare adesso.»

Rimisi la bottiglia al suo posto.

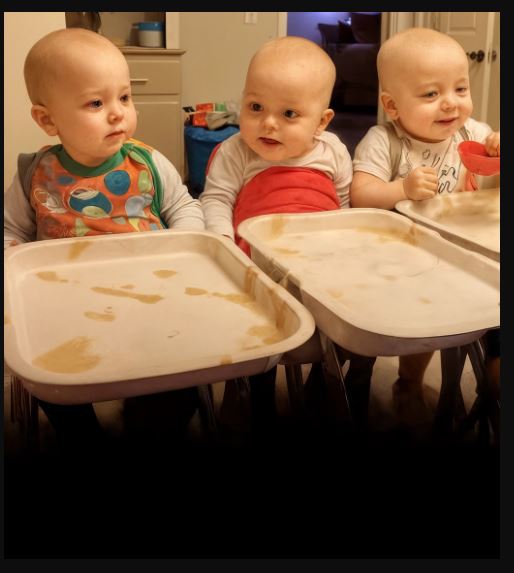

Da quel momento, ogni pannolino cambiato alle tre del mattino, ogni pianto inconsolabile, ogni febbre improvvisa, ogni ninna nanna stonata… me ne feci carico. Diventai padre, madre e zio insieme. Li vidi crescere: Jayden, il più serio e riflessivo, Noah, il terremoto della famiglia, e Andy, il più dolce, sempre alla ricerca di un abbraccio.

Erano tutto ciò che avevo, ma anche tutto ciò che volevo. Eppure il mio corpo, a lungo andare, presentò il conto.

Un giorno, in ospedale, durante il turno, le gambe mi cedettero. Mi ripresi in pochi minuti, dando la colpa alla stanchezza cronica. Ma gli esami che seguirono raccontarono un’altra storia: un tumore al cervello. Non operabile. Potevamo solo provare a contenerlo con le terapie.

Continuai a lavorare, continuai a occuparmi dei bambini, aggrappandomi alla routine come a una zattera. Un pomeriggio, tornando a casa con loro, li stavo guidando per mano attraverso il vialetto quando lo vidi.

Dall’altra parte della strada c’era Joe. Dopo cinque lunghissimi anni.

«Ragazzi, entrate in casa», dissi cercando di mantenere la voce calma. «Lo zio arriva subito.»

Li guardai sparire dentro, poi attraversai la strada.

«Che ci fai qui? Ci stai seguendo?» scattai.

«Sono venuto per i miei figli», rispose, con una sicurezza che non gli avevo mai visto. «Sono sobrio da cinque anni. Ho un lavoro stabile, una casa. Ho fatto tutto quello che dovevo fare. È ora che tornino dal loro vero padre.»

«Vero padre?» scoppiai a ridere, ma senza gioia. «Li hai abbandonati quando loro e la loro madre avevano più bisogno di te. Adesso ti ricordi di essere padre? Troppo tardi. La tua occasione l’hai avuta. Vattene.»

Non se ne andò. Pochi giorni dopo trovai nella cassetta delle lettere una citazione in tribunale. Il mio incubo peggiore che diventava realtà.

All’udienza, l’avvocato di Joe si alzò con aria compiaciuta.

«Dottor Spellman, è vero che le è stato diagnosticato un tumore al cervello e che è attualmente in cura?»

Mi si annebbiò la vista. Il mio avvocato protestò, ma il giudice permise la domanda.

«Sì», risposi a bassa voce. Il tumore non si poteva rimuovere. Lottavo solo per guadagnare tempo, per restare con i miei ragazzi più a lungo possibile.

Il giudice sospirò, pesando ogni parola.

«Dottor Spellman, non ho dubbi sul fatto che lei ami profondamente questi bambini. Ma il tribunale deve considerare ciò che è meglio per loro sul lungo periodo. Con le sue condizioni di salute, l’affidamento principale verrà assegnato al padre biologico. Le restano due settimane per preparare il trasferimento.»

Quelle frasi mi hanno frantumato in mille pezzi. Era come se qualcuno mi stesse strappando via il cuore a mani nude.

A casa, piegando i loro vestitini, mettendo i giocattoli in scatole, sentivo ogni gesto come un tradimento. Loro guardavano da una stanza all’altra, confusi.

«Zio Thomas, noi vogliamo stare con te!» singhiozzava Jayden, aggrappato alla mia maglietta.

Deglutii, cercando di non crollare.

«Se mi volete bene, dovete fidarvi di me. Non sceglierei mai qualcosa di cattivo per voi. Joe si prenderà cura di voi, e noi ci vedremo tutti i weekend. Ve lo prometto.»

Noah e Andy scoppiarono a piangere.

«Non vogliamo andare via! Vogliamo restare con te!»

Quando le loro borse furono caricate nel bagagliaio della macchina di Joe, i tre rimasero immobili sul vialetto. Non riuscivano neanche a guardarlo. Poi, di colpo, corsero verso di me e mi circondarono, stringendomi le gambe.

«Ti voglio bene, zio Thomas», singhiozzò Jayden. «Non voglio lasciarti.»

«Neanche noi!» urlarono Noah e Andy all’unisono, con le lacrime che rigavano i loro visi identici.

Mi inginocchiai, li presi tutti e tre in un unico abbraccio, respirando i loro capelli, il loro profumo di bambini e sapone.

«Non avevamo un patto? Weekend insieme, sempre. Dovete essere bravi con papà Joe, va bene? Non è una guerra. Siete amati, questo è quello che conta.»

Fu in quel momento che vidi qualcosa cambiare negli occhi di Joe. Per la prima volta non sembrava un avversario, ma un uomo che stava finalmente capendo la portata delle sue scelte.

«Avevi ragione fin dall’inizio, Thomas», disse con la voce rotta. «Non dovremmo combattere per loro come se fossero un premio. Dobbiamo combattere per il loro bene.»

Poi, con un gesto che non mi sarei mai aspettato, prese le borse dal bagagliaio, le riportò dentro casa e le appoggiò nell’ingresso.

«Troveremo un modo», disse, evitando il mio sguardo. «Non li strapperò via da te. Impareremo a dividerci il loro mondo… senza distruggerlo.»

Per la prima volta, dopo anni, sentii rinascere una vera speranza. Non solo per me, ma soprattutto per quei tre bambini che meritavano non battaglie legali, ma amore e pace.

Se questa storia ti ha colpito, parlane con qualcuno, condividila. A volte un racconto è tutto ciò che serve per ricordarci che la famiglia non è solo DNA, ma le persone che restano, che lottano e che scelgono, ogni giorno, di esserci.

Questo racconto è una libera rivisitazione ispirata a vicende di vita reale. Ogni riferimento a persone o luoghi esistenti è puramente casuale.