Nel cuore vivo della città, tra arterie trafficate e torri di vetro, sorgeva uno degli ospedali più celebri: un santuario della medicina dove ogni corridoio pareva trattenere il respiro dei professionisti e le pareti custodivano migliaia di vicende di salvezze e addii. La struttura brillava per tecnologia d’avanguardia, équipe di specialisti impeccabili e una fama senza macchia. Eppure, dietro quella perfezione lucidata a specchio, si allungava un’ombra: quella del primario, il cui solo nome faceva tremare i polsi agli infermieri e spingeva i pazienti ad abbassare lo sguardo.

Massimo Timofeevič Kovalev aveva credenziali irreprensibili, occhi gelidi e un cuore indurito. Da ragazzo era stato premuroso e idealista; poi il potere, come un micelio velenoso, aveva attecchito in profondità, soffocando il meglio di lui. Indossava il camice come fosse un’armatura e parlava per verdetti. Il personale lo temeva, i malati lo scansavano, e lui scambiava quel timore per rispetto. Solo pochissimi intuivano che sotto quella scorza c’era un’anima smarrita che non ricordava più il senso della parola “umanità”.

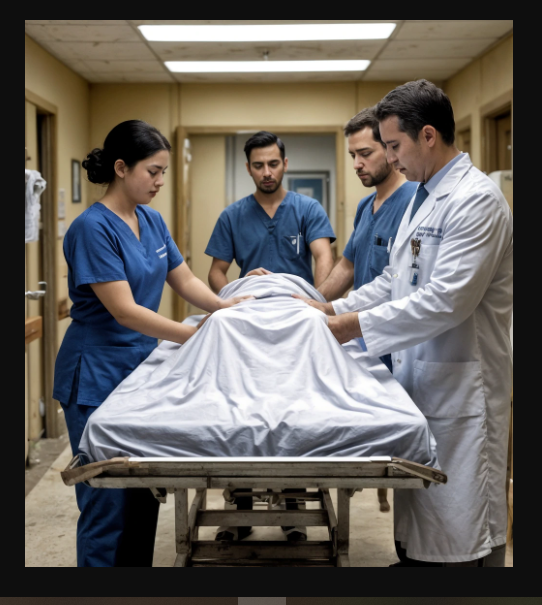

In una mattina di pioggia, quando il cielo pareva gravare sulle spalle di tutti, al pronto soccorso arrivò un’anziana. Esile come una foglia d’ottobre, il volto inciso di rughe profonde, ma negli occhi una luce calda e testarda. Avvertiva forti dolori addominali: servivano accertamenti immediati. Massimo la osservò e, senza esitare, sentenziò:

— Un’anziana… che sarà, ottant’anni? Novanta? Il suo tempo è finito. Non ha senso sprecare risorse.

Olga, un’infermiera giovane dal cuore grande e dallo sguardo vivo, provò a opporsi:

— Dottore, in settima c’è un letto libero. Possiamo ricoverarla lì.

— Conosco benissimo come vanno le cose qui — la troncò lui. — Lasciala in corridoio. Non arriverà a domani e il problema si risolve da solo. Concentratevi su chi ha chance reali.

Olga deglutì amaro. Avere quel posto era il sogno di molti, e contraddire il primario significava mettere tutto a rischio. Annuì, ma negli occhi le si accese una piccola fiamma. Si avvicinò alla donna: la trovò immobile, occhi chiusi, quasi pietra. Il cuore le balzò in gola. Poi l’anziana spalancò pupille limpide come un cielo sereno e le rivolse un sorriso:

— Non compatirmi, figlia — mormorò. — So cavarmela. Non voglio essere un peso. Se fosse l’ultimo giorno, lo affronterò con dignità.

Olga la aiutò a sedersi e, passo dopo passo, la accompagnò lungo il corridoio. Ogni passo era una vittoria, e in quel procedere c’era una forza che né il dolore né l’indifferenza riuscivano a scalfire. In quel momento l’infermiera capì: non stava davanti a una “cartella clinica”, ma a un’esistenza intera al servizio degli altri; meritava calore, non freddezza.

La mattina seguente, Massimo attraversò i reparti con l’aria di sempre, aggiustandosi la cravatta, ignaro delle ferite lasciate dalle sue parole. I pazienti chiesero:

— Dov’è l’infermiera Olga? Non la vediamo.

— Starà lavorando da qualche parte — rispose lui, stizzito. — Qui non facciamo beneficenza sentimentale. È un ospedale, non un ricovero per nonne.

Quando però si affacciò alla settima stanza, la vista lo incendiò: Olga, seduta accanto al letto dell’anziana, la imboccava con calma premurosa. L’aria era ferma e dolce, interrotta solo dai grazie sussurrati della paziente.

— Che diamine state facendo?! — esplose il primario. — Dovevi essere in ambulatorio. Hai disobbedito agli ordini!

— Abbiamo appena finito l’ecografia — rispose Olga, pacata. — L’esame è a posto. Ma la signora aveva fame; assisterla è parte del mio lavoro.

— Allora che la nutrano gli altri malati! — ringhiò. — Tanto non fanno nulla!

Fu allora che, dall’angolo della stanza, una voce ferma lo trafisse:

— Massimo… a lezione eri più misurato.

Il medico impallidì. Si voltò e riconobbe l’anziana: non una paziente qualunque, ma Inna Vasil’evna, la sua ex docente. La mentore che, anni prima, lo aveva salvato dall’espulsione quando la sua arroganza stava per rovinargli la carriera. Fu l’unica a credere in lui e a dirgli: “Diventerai un grande medico, se non dimenticherai mai di essere prima di tutto un uomo.”

E lui, ora, l’aveva relegata in corridoio.

Gli occhi gli si riempirono di lacrime. Il rimorso gli bruciò la gola. Si vide dall’esterno: duro, vuoto, impietoso. Senza l’umanità di Olga, avrebbe lasciato morire in solitudine proprio la donna che gli aveva cambiato il destino.

— Perdonami… — sussurrò inginocchiandosi al suo fianco. — Perdonami, Inna Vasil’evna.

Da quel giorno iniziò a cambiare. Non in un lampo, ma poco a poco. Andava a trovarla, parlava con lei, seguiva i parametri, chiedeva come stesse davvero. Quando fu dimessa, non si limitò a salutarla alla porta: la accompagnò fino a casa.

La scena lo spezzò. Una stanza umida, muri fioriti di muffa, il soffitto sbrecciato, mobili che scricchiolavano. Il frigorifero quasi vuoto, una tazza di tè “allungato” sul tavolo. Inna viveva di una pensione che bastava appena al pane e alle medicine. Aveva dedicato la vita alla scienza e alla formazione di generazioni di medici, e in cambio aveva ricevuto povertà e solitudine.

Massimo non disse nulla. Sparì per un paio di giorni, poi tornò con operai, sacchi di cemento, vernici, mobili nuovi. Di persona diresse i lavori: i muri tornarono sani, il pavimento smise di gemere, il calore riprese a circolare. Comprò alimenti, farmaci e persino un televisore. Ogni settimana riempiva il frigo, sedeva con lei davanti a una tazza di tè e insieme ricordavano gli anni dell’università.

In ospedale calò un silenzio diverso: non quello della paura, ma quello del rispetto. Massimo non urlava più. Ascoltava, spiegava, aiutava. Il personale, incredulo, ricominciò a fidarsi. I pazienti si accorgevano di avere davanti un medico che parlava anche con il cuore.

E tutto nacque da un’anziana, da un sorriso, da un solo richiamo: «Massimo…».

Non gli restituì solo la coscienza: gli restituì l’anima.

E questo è il miracolo più grande: non nasce in sala operatoria, ma dalla compassione.