Volevo diventare madre più di qualsiasi altra cosa al mondo. Dopo anni di perdite, visite mediche e speranze che si spegnevano una dopo l’altra, le mie preghiere furono finalmente ascoltate… e la mia famiglia crebbe in un modo che non avrei mai saputo immaginare. Ma diciassette anni dopo, una frase detta sottovoce da mia figlia adottiva mi trafisse come una lama.

Ero seduta in macchina, nel parcheggio della clinica per la fertilità, e guardavo una donna uscire stringendo un’ecografia come se fosse un biglietto per la felicità. Aveva gli occhi lucidi di gioia, quel tipo di luce sul volto che ti fa pensare: ecco, a lei la vita ha detto sì.

Io, invece, mi sentivo vuota. Non era nemmeno più tristezza: era un deserto. Così arido che non riuscivo neppure a piangere.

A casa, io e mio marito ci muovevamo l’uno attorno all’altra con la cautela di chi cammina su un pavimento vecchio, pieno di assi che scricchiolano: bastava una parola di troppo per far crollare tutto.

Qualche mese dopo, mentre si avvicinava l’ennesimo tentativo, la tensione tornò a stare seduta con noi a tavola.

«Possiamo prenderci una pausa.» Le mani di John erano sulle mie spalle, i pollici a disegnare cerchi lenti, come se potesse calmare il terremoto sotto la mia pelle.

Io scossi la testa. «Non voglio una pausa. Voglio un bambino.»

Lui non replicò. Che cosa avrebbe potuto dire? Era stanco anche lui, ma soprattutto aveva paura. Paura di vedermi consumare pezzo per pezzo.

Gli aborti spontanei arrivarono uno dopo l’altro. Ogni volta sembrava più veloce, più spietata, come se il mio corpo avesse imparato un copione crudele e lo recitasse senza pietà.

Il terzo successe mentre piegavo dei vestitini da neonato. Li avevo comprati in saldo, come si comprano le cose quando ci si aggrappa a un futuro che non si ha ancora. Avevo tra le dita una tutina con un’anatra cucita sul petto quando sentii quel calore familiare e terribile. E capii subito.

John fu gentile, paziente, presente. Ma anche la gentilezza, quando si ripete per anni sopra lo stesso dolore, si logora. E io vedevo nei suoi occhi qualcosa che non voleva confessare: non era solo paura per me. Era paura di noi. Di quello che quel desiderio stava facendo al nostro matrimonio.

Dopo il quinto aborto spontaneo, il medico smise di parlare con quella speranza educata che usano per non farti crollare in studio. Si sedette di fronte a me, in una stanza sterile con poster sorridenti di neonati alle pareti, e disse piano:

«A volte il corpo… non collabora. Esistono altre opzioni.»

Quelle parole mi rimasero addosso come ghiaccio. Quella notte John dormì e io gli invidiai quella pace semplice, quel buio senza pensieri.

Io, invece, finii sul pavimento freddo del bagno, con la schiena appoggiata alla vasca. Contavo le crepe tra le piastrelle come se potessi misurare la mia vita in fratture. Era il punto più basso che avessi mai toccato. E da lì, senza più orgoglio né controllo, allungai una mano verso l’unica cosa che mi sembrava ancora possibile.

Pregai. Ad alta voce. Per la prima volta in vita mia.

«Dio… ti prego. Se mi darai un figlio… ti prometto che ne salverò anche un altro. Se divento mamma, darò una casa a un bambino che non ne ha.»

Le parole restarono sospese nell’aria. Non sentii fulmini, né segni. Solo silenzio. E un singhiozzo che mi spezzò il petto.

«Mi senti davvero?» sussurrai.

Non lo dissi mai a John. Neanche quando quella preghiera sembrò avere una risposta.

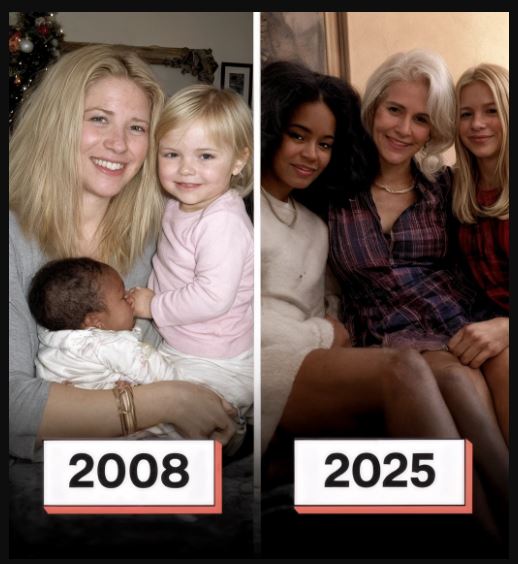

Dieci mesi dopo, Stephanie nacque urlando: tutta rosa, furiosa, viva. Veniva al mondo come se pretendesse spazio, come se dicesse: eccomi, sono qui, adesso mi prendo la mia vita. Io e John piangemmo abbracciandoci, stringendo quella bambina con l’amore accumulato in anni di attesa.

La gioia mi travolgeva… ma accanto a lei, silenzioso come un’ombra, c’era il ricordo della promessa.

Un anno dopo, al primo compleanno di Stephanie, mentre in salotto cantavano “Tanti auguri” e i palloncini sfioravano il soffitto, io e John ci infilammo in cucina.

Avevo messo i documenti per l’adozione in una cartellina ricoperta di carta da regalo. Avevo persino decorato la penna con un nastrino, come se rendere “carina” quella cosa potesse trasformare un impegno enorme in un gesto di festa.

John sorrise appena. «Sul serio hai impacchettato dei documenti?»

«Volevo… dare il benvenuto al nuovo membro della nostra famiglia.» La voce mi tremò.

E firmammo.

Due settimane dopo, portammo Ruth a casa.

Era stata trovata la Vigilia di Natale, abbandonata vicino al grande albero della piazza, senza un biglietto. Un fagottino silenzioso, minuscolo, che sembrava chiedere scusa perfino per respirare.

Stephanie era un incendio. Ruth era brace.

All’inizio pensai che si sarebbero completate. Non avevo capito quanto quelle differenze sarebbero diventate taglienti col tempo.

Ruth osservava tutto come chi cerca le regole prima di muovere un passo. Notai subito una cosa che mi spaventò: non piangeva quasi mai… a meno che non fosse sola.

«È un’anima antica,» scherzava John, cullandola.

Io ridevo, ma dentro sentivo un nodo.

Le bambine crebbero sapendo la verità sull’adozione. Gliela dicevamo in modo semplice, quasi tenero.

«Ruth è cresciuta nel mio cuore, ma Stephanie è cresciuta nella mia pancia.»

Per loro era un fatto come il cielo blu. E io mi sforzavo di trattarle allo stesso modo, di amarle con la stessa intensità.

E le amavo, eccome se le amavo.

Ma col tempo cominciai a vedere le frizioni. Piccole, all’inizio. Quasi invisibili, come graffi sottili su un vetro.

Stephanie interrompeva. Ruth aspettava.

Stephanie chiedeva. Ruth sperava.

Stephanie dava per scontato. Ruth si domandava se era “abbastanza”.

Gli insegnanti lodavano la sicurezza di Stephanie e la gentilezza di Ruth. Ma la gentilezza è silenziosa, e il silenzio spesso viene superato dalla voce più forte.

Quando arrivò l’adolescenza, quella rivalità mise i denti.

«La trattate come una bambina!» sbottava Stephanie.

«Tu devi sempre essere al centro!» rispondeva Ruth, con un filo di voce che però aveva veleno.

Litigavano per i vestiti, per le amicizie, per l’attenzione. Io mi ripetevo che era normale. Che tutte le sorelle litigano. Ma sotto c’era qualcosa di più profondo, un dolore antico che non sapevo nominare.

Poi arrivò la sera prima del ballo di fine anno.

Ero sulla soglia della stanza di Ruth, il telefono in mano, pronta a scattarle foto. Lei era lì, in piedi, nel suo vestito elegante, bellissima in un modo fragile, come se un soffio potesse spezzarla.

«Sei splendida, tesoro. Ti sta davvero bene.»

Ruth serrò la mascella. Non mi guardò subito. E io sentii — in quel silenzio — che qualcosa stava cambiando tra noi.

«Mamma… tu non verrai al mio ballo.»

Io sorrisi, confusa. «Ma certo che vengo. Di che parli?»

Alla fine si voltò. Aveva gli occhi rossi, la mascella rigida, le mani leggermente tremanti.

«No. Non verrai. E dopo il ballo… me ne vado.»

Mi mancò il fiato. «Te ne vai? Perché?»

Lei deglutì, come se le parole le facessero male già in gola.

«Stephanie mi ha detto la verità su di te.»

Il mio cuore fece un salto. «Che verità?»

Ruth mi guardò in un modo che non le avevo mai visto. Non era rabbia infantile. Era qualcosa di più duro. Di più adulto. Come se mi stesse processando.

«Non fare finta di non sapere.»

«Ruth, io non capisco… cosa ti ha detto?»

La sua voce tremò quando lo disse:

«Che tu hai pregato per avere Stephanie. Che hai promesso che, se Dio ti avesse dato un bambino, avresti adottato un altro figlio. È per questo che hai preso me. Solo per quello.»

Mi sedetti sul bordo del letto, il telefono dimenticato nella mano.

«È vero che ho pregato. Ed è vero che ho fatto quella promessa.»

Lei chiuse gli occhi per un istante, come se sperasse di sentirmi dire: è tutto falso.

Quando riaprì lo sguardo, era pieno di dolore.

«Quindi io ero un affare. Il prezzo da pagare per il tuo vero figlio.»

«No,» dissi subito, con la voce spezzata. «No, tesoro… non è così. Non è mai stato così.»

Provai a raccontarle tutto: quella notte sul pavimento del bagno, il gelo sotto la schiena, la disperazione, il modo in cui avevo pronunciato quelle parole senza nemmeno sapere cosa stessi facendo davvero.

«Sì, Stephanie è stata la risposta. E sì, quella promessa mi è rimasta addosso. Ma non ti ho mai vista come un “pagamento”. Quando ho visto la tua foto e ho saputo la tua storia, io… io ti ho amata. Subito. Non perché dovevo. Perché il mio cuore ti ha riconosciuta come mia.»

Ruth ascoltava. Lo capivo. La vedevo lottare per sistemare quella verità dentro la storia che si era raccontata.

Ma aveva diciassette anni. Era ferita. E quando si è feriti, spesso non importa quante spiegazioni siano logiche: il dolore ha già deciso cosa credere.

Andò al ballo da sola. E quella notte non tornò a casa.

John crollò sul divano verso le tre del mattino. Io no. Rimasi al tavolo della cucina, fissando il telefono come se potessi farlo squillare con la forza del pensiero.

All’alba Stephanie entrò in cucina con il viso gonfio e macchiato di lacrime.

«Mamma… mi dispiace.»

Confessò tutto: mesi prima mi aveva sentita parlare al telefono con mia sorella di quella preghiera, di quella promessa, e di quanto fossi grata di avere entrambe le mie figlie. E durante un litigio, in un momento cattivo, aveva usato quelle parole come un coltello.

«Volevo solo… vincere,» singhiozzò. «Non pensavo davvero che se ne sarebbe andata. Non volevo ferirla così.»

La strinsi. La mia bambina rumorosa, feroce, spezzata. E la lasciai piangere.

I giorni successivi furono lenti come un castigo. John continuava a ripetere che Ruth sarebbe tornata. Che aveva solo bisogno di tempo. Io volevo credergli, ma ogni ora senza notizie era un peso sul petto.

Il quarto giorno, la vidi dalla finestra.

Era sul portico con una borsa da viaggio. Ferma. Esitante.

Aprii la porta prima che potesse bussare.

E lei disse, con un filo di voce che mi fece crollare dentro:

«Non voglio essere la tua promessa. Voglio solo essere tua figlia.»

Le andai incontro e la strinsi come se avessi paura che il mondo me la portasse via di nuovo.

«Lo sei sempre stata. Sempre.»

E allora Ruth pianse davvero. Non le lacrime piccole e silenziose che si nascondono. Ma quei singhiozzi che scuotono tutto il corpo, che ti svuotano e ti salvano insieme.

La tenni stretta. E non la lasciai andare.

Secondo te cosa succede dopo a questi personaggi? Raccontamelo nei commenti su Facebook.