Il giorno dopo aver salutato per sempre i miei genitori, sono diventato adulto.

Non perché avessi appena compiuto diciotto anni, ma perché qualcuno stava provando a strapparmi via l’unica famiglia che mi restava. E io non avevo alcuna intenzione di permetterlo.

A diciott’anni non pensi di dover affrontare l’inferno: due bare, una casa svuotata dal dolore e un fratellino di sei anni, Max, che continuava a credere che la mamma fosse soltanto “via per un po’”. Come se bastasse aspettare.

E per rendere tutto più assurdo, il giorno del funerale era anche il mio compleanno.

Le persone mi stringevano la mano, mi accarezzavano la spalla e mi dicevano: «Auguri per i diciotto». Come se quel numero significasse qualcosa in mezzo a quel buio.

Io non volevo torta. Non volevo regali. Volevo solo che Max smettesse di chiedermi, con la voce piena di speranza:

«Quando torna la mamma?»

Eravamo ancora vestiti di nero quando mi inginocchiai accanto alla tomba e gli feci una promessa che mi bruciò in gola:

«Nessuno ti porterà via da me. Mai.»

Non sapevo ancora che, per qualcuno, quella promessa era una sfida.

«È per il tuo bene, Ryan.»

Zia Diane lo disse con quel tono morbido e premuroso che sapeva usare benissimo quando voleva sembrare una santa. Mi porse una tazza di cacao che non avevo chiesto, come se lo zucchero potesse addolcire quello che stava per dire.

Lei e zio Gary ci avevano invitati a casa loro una settimana dopo il funerale. Eravamo seduti al loro tavolo da cucina impeccabile: tutto coordinato, tutto perfetto, come una foto patinata. Max, ignaro, attaccava adesivi di dinosauri su un quaderno.

Loro invece fissavano me con la stessa espressione: pietà finta, già pronta da indossare davanti a chiunque.

«Sei ancora un ragazzo», continuò Diane, poggiandomi la mano sul braccio con una confidenza costruita. «Non hai un lavoro stabile. Sei ancora a scuola. Max ha bisogno di routine, di guida… di una casa.»

«Di una vera casa», aggiunse Gary, come se la battuta l’avesse provata davanti allo specchio.

Mi morsi l’interno della guancia fino a sentire il sapore del sangue. Quelle stesse persone avevano dimenticato il compleanno di Max per tre anni di fila. Quelle stesse persone avevano saltato il Ringraziamento per una “crocieretta” improvvisata. E adesso, all’improvviso, recitavano la parte dei salvatori.

«Io sono la sua casa», risposi, la voce bassa ma ferma.

Diane sospirò teatrale. «Ryan… non fare l’orgoglioso. Non è una gara.»

Ma per me lo era eccome.

Nei giorni successivi mi buttai nella vita come si afferra una corda durante un naufragio. Scuola la mattina. Lavoro il pomeriggio e la sera. Spesa, bollette, piatti, lavatrici. E poi Max: colazione, compiti, bagnetto, la luce notturna accesa perché aveva paura del buio.

Non era facile. Era sfinente.

Eppure, in mezzo a tutto quello, Max trovava ancora il modo di salvare anche me.

Una sera, nel nostro appartamentino minuscolo, si raggomitolò sul divano sotto una coperta e disse, come se stesse commentando il tempo:

«Qui è piccolo… però è caldo. Sa di pizza… e di casa.»

Quelle parole mi spaccarono il petto. Ma furono anche il mio carburante.

Presentai le carte per ottenere la tutela legale. Sapevo di essere giovane. Sapevo che il mondo ama i numeri più delle intenzioni. Ma sapevo anche che Max aveva bisogno di me, non di una coppia di estranei con la facciata perfetta.

Pensavo che quello bastasse.

Mi sbagliavo.

Una mattina arrivò l’assistente sociale.

Aveva un fascicolo tra le mani e lo sguardo di chi vorrebbe essere altrove.

«C’è un’accusa», disse. «E devo parlarne con te.»

Sentii lo stomaco sprofondare.

«Un’accusa di cosa?»

Lei abbassò appena gli occhi sul foglio. «Tua zia sostiene che lasci Max da solo. Che gli urli contro. Che l’hai picchiato… più di una volta.»

Le parole mi attraversarono come vetro.

«Cosa?» riuscii a sussurrare.

Mi si annebbiò la vista. Vidi solo Max: le risate quando imitavo i cartoni, il modo in cui mi cercava durante i temporali, la fiducia totale con cui mi porgeva la mano per attraversare la strada.

Io non gli avrei mai fatto del male. Mai.

Ma Diane aveva piantato il seme del dubbio. E il dubbio, una volta in mano alle persone giuste, diventa un’arma.

Quello che Diane non aveva previsto era la signora Harper.

La nostra vicina di pianerottolo. Insegnante di terza elementare in pensione. La donna che teneva Max quando io facevo doppi turni, che gli preparava panini tagliati a triangolo e gli faceva ripetere le tabelline come fosse un gioco.

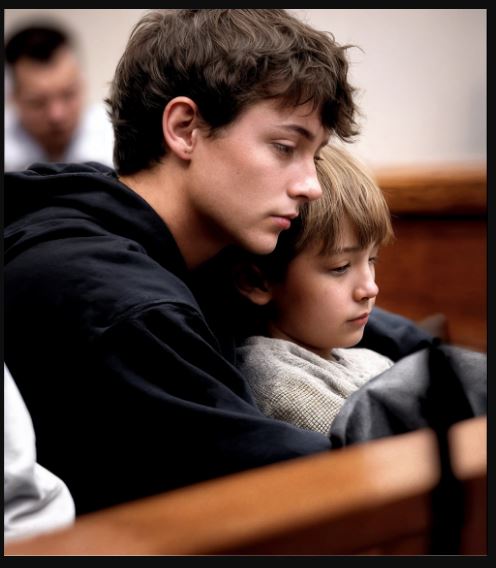

Il giorno dell’udienza entrò in tribunale con una busta di cartone stretta al petto e una collana di perle che sembrava un’armatura.

Si sedette, aspettò il suo turno e poi si alzò senza tremare.

«Quel ragazzo», disse indicando me, «sta crescendo suo fratello con più amore di quanto molti genitori offrano in un’intera vita.»

Poi guardò il giudice dritto negli occhi.

«E se qualcuno ha il coraggio di dire il contrario… lo invito a provare.»

Nell’aula calò un silenzio carico. Il giudice rinviò la decisione definitiva e concesse a Diane soltanto visite sorvegliate.

Non era la vittoria finale. Ma era aria.

Da quel momento, ogni mercoledì e ogni sabato portavo Max da Diane.

Obbedivo perché dovevo. Perché un solo passo falso sarebbe diventato la prova che lei cercava.

Ma ogni volta mi si chiudeva la gola.

Un mercoledì arrivai in anticipo. La casa era troppo silenziosa. Diane aprì la porta con quel sorriso stirato che usava quando voleva sembrare “normale”.

Max mi corse incontro. Aveva le guance arrossate e tracce di lacrime asciugate male.

Si aggrappò alla mia felpa come a una scialuppa.

«Ha detto che se non la chiamo mamma, non avrò il dolce», sussurrò.

Mi inginocchiai subito, gli scostai i capelli dalla fronte.

«Tu non devi chiamare mamma nessuno che non sia la mamma», dissi piano.

Max annuì, ma il labbro gli tremava. E in quel tremore, io capii che non si trattava solo di una causa: Diane stava provando a riscrivere la sua testa, la sua storia, la sua famiglia.

Quella notte non chiusi occhio.

Più tardi, dopo aver messo Max a letto, uscii a buttare la spazzatura. Non avevo alcuna intenzione di origliare. Ma passando vicino alla finestra della cucina di Diane, sentii la sua voce in vivavoce, affilata e compiaciuta.

«Dobbiamo sbrigarci, Gary. Quando avremo la custodia, lo Stato sbloccherà il fondo fiduciario.»

Mi bloccai.

Fondo fiduciario?

Non sapevo nemmeno che Max ne avesse uno.

Rientrai come se avessi il fuoco addosso e passai ore a frugare tra documenti, carte, vecchie cartelline. Le mani mi tremavano mentre leggevo.

I nostri genitori avevano creato un fondo per Max. Duecentomila dollari. Per l’università, per il futuro, per la sua vita.

E all’improvviso ogni tassello andò al suo posto: la premura improvvisa, la pietà finta, la “vera casa”.

Non volevano Max.

Volevano il suo futuro in contanti.

La sera dopo tornai.

Stessa strada. Stessa finestra. Stavolta, con il telefono pronto.

Sentii Gary dire, senza alcuna vergogna: «Quando i soldi saranno sul nostro conto, possiamo mandare Max in collegio o qualcosa del genere. È impegnativo.»

Poi Diane rise. Una risata leggera, come se stessero parlando del meteo.

«Io voglio solo una macchina nuova. E magari quella vacanza alle Hawaii.»

Premetti stop, con il cuore che mi martellava nelle orecchie.

La mattina dopo inviai tutto al mio avvocato.

E per la prima volta, dopo settimane, respirai davvero.

Dopo colazione entrai nella stanza di Max. Lui alzò lo sguardo dal suo libro da colorare.

«La parte brutta è finita?» chiese.

Mi costrinse a sorridere, anche se avevo gli occhi lucidi.

«Sta per finire», promisi.

All’udienza finale Diane entrò come se stesse andando a un picnic di beneficenza: perle al collo, sorriso largo, una scatola di biscotti fatti in casa tra le mani. Ne offrì persino uno all’ufficiale giudiziario, come se lo zucchero potesse comprare pure la giustizia.

Io entrai con qualcosa di più forte: la verità.

Il giudice era una donna severa. Ascoltò senza interrompere mentre il mio avvocato premeva “play”.

La voce di Diane riempì l’aula, scivolando tra le pareti come fumo:

«Quando avremo la custodia, lo Stato sbloccherà il fondo fiduciario…»

Poi Gary:

«Quando i soldi saranno sul nostro conto, potremo mandare Max in collegio…»

E infine quella risata. Quella maledetta risata.

Il volto del giudice cambiò lentamente, come una porta che si chiude. Quando l’audio finì, il silenzio diventò pesante.

«Avete cercato di manipolare questo tribunale», disse infine, con una calma gelida. «E avete usato un bambino come pedina per un guadagno economico.»

Diane non sorrideva più. Il rossetto le sembrava all’improvviso troppo acceso, quasi grottesco. Gary teneva le mani serrate, tremanti.

Persero la causa. E non solo: vennero segnalati immediatamente per tentata frode.

I biscotti rimasero lì, intatti, spostati di lato come una cosa sporca che nessuno voleva toccare.

Quel pomeriggio il giudice mi concesse la tutela piena di Max. Aggiunse anche che sarei stato considerato per un sostegno abitativo, annotando il mio «impegno eccezionale in circostanze difficili».

Fuori dal tribunale, Max mi strinse la mano così forte che mi fece quasi male.

«Adesso andiamo a casa?» chiese, con la voce piccola ma finalmente ferma.

Mi abbassai al suo livello, gli scostai i capelli come facevo sempre.

«Sì», dissi, e le lacrime mi bruciarono dietro le palpebre. «Adesso andiamo a casa.»

Scendendo i gradini passammo accanto a Diane. Il trucco le colava appena, la bocca tirata in una piega amara. Non disse niente.

Non ne aveva più il diritto.

Sono passati due anni.

Lavoro a tempo pieno e seguo corsi universitari online. Max è in seconda elementare, sta bene, ride tanto. Ai suoi amici dice che sono il suo «fratellone-eroe». Viviamo ancora in un appartamento piccolo: discutiamo ancora su quale film guardare, facciamo ancora tardi con le storie della buonanotte e ogni tanto brucio la pasta.

Non sono perfetto.

Ma siamo al sicuro. Siamo liberi. Siamo noi.

Perché l’amore non si misura con l’età, né con un conto in banca.

Si misura con la lotta.

E quando stasera Max mi ha guardato e ha sussurrato: «Tu non hai mai rinunciato a me», gli ho risposto l’unica cosa che contava davvero:

«E non lo farò mai.»