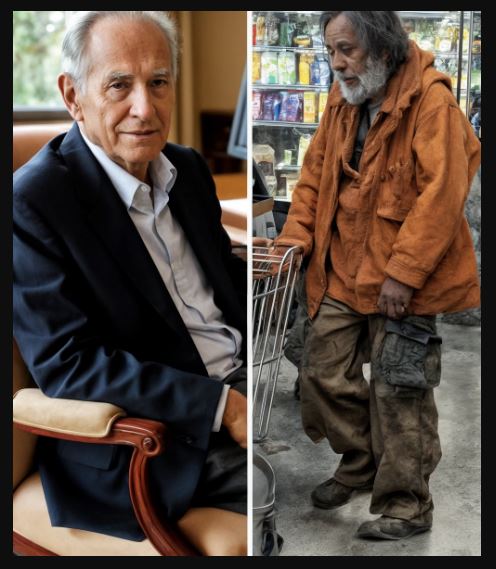

A novant’anni mi sono travestito da senzatetto e sono entrato in uno dei miei supermercati — non per nostalgia, e nemmeno per capriccio. Volevo soltanto una cosa: capire chi, davanti a un uomo invisibile, avrebbe scelto di vederlo lo stesso. Quello che ho trovato mi ha spezzato il cuore… e poi ha rimesso insieme qualcosa che credevo perduto per sempre.

Non pensavo che mi sarei mai messo a raccontare la mia vita a perfetti sconosciuti su internet. Ma quando arrivi a una certa età smetti di difendere l’immagine. Ti interessa solo che la verità venga detta, prima che sia troppo tardi.

Mi chiamo Hutchins. Per settant’anni ho costruito, mattone dopo mattone, la più grande catena di alimentari del Texas. Ho cominciato con un negozietto miserabile dopo la guerra: scaffali storti, cassa che s’inceppava, e un’epoca in cui un pane costava pochi centesimi e la gente lasciava la porta di casa aperta.

A ottant’anni avevamo punti vendita in cinque stati. Il mio cognome era sulle insegne, sui contratti, persino sugli assegni. Qualcuno, con quel tono da giornale locale, mi chiamava “il Re del Pane del Sud”.

Eppure c’è una cosa che pochi ricchi ammettono ad alta voce: i soldi non ti scaldano davvero quando la notte diventa lunga. Il potere non ti stringe la mano quando arriva la malattia. Il successo non ride alle tue battute sfiancate, al tavolo della colazione, quando davanti a te c’è soltanto una tazza e un silenzio troppo grande.

Mia moglie se n’è andata nel ’92. Figli non ne abbiamo avuti — non per scelta. E una sera, seduto da solo in quella casa enorme che tutti chiamavano “villa” e che io, dentro, sentivo come un mausoleo con le luci accese, mi è arrivata addosso una domanda gelida:

Quando non ci sarò più… chi prenderà tutto? E soprattutto: chi lo merita?

Non volevo consegnare la mia vita a un consiglio d’amministrazione affamato né a un avvocato col sorriso perfetto e l’anima impermeabile. Volevo qualcuno di vero. Qualcuno che trattasse bene gli altri anche quando non c’è una telecamera, una promozione o un applauso in palio.

Così ho fatto l’unica cosa che mi avrebbe dato una risposta onesta.

Ho cercato nell’armadio i vestiti più vecchi. Mi sono lasciato crescere la barba, ho sporcato le mani e il viso come un uomo che dorme dove capita, ho piegato le spalle, ho imparato a camminare piano. Poi, senza scorta e senza nome, sono entrato in uno dei miei supermercati con l’aspetto di chi non vede un pasto caldo da giorni.

È lì che comincia la storia vera.

Appena ho varcato le porte automatiche ho sentito gli sguardi: appuntiti, rapidi, pieni di giudizio. I bisbigli scivolavano tra corsie e carrelli come correnti d’aria.

Una cassiera, poco più che ragazzina, arricciò il naso e disse alla collega, abbastanza forte da farmi sentire: «Madonna… puzza di roba marcia.» Risero, come se fosse una battuta da pausa caffè.

Un uomo in fila si tirò il figlio vicino, come per proteggerlo da me. «Non fissare, Tommy. È un barbone.»

Io tenevo la testa bassa. Ogni passo sembrava “una prova”. E quel posto — il mio posto — era diventato un tribunale, con me sul banco degli imputati.

Poi arrivò la voce che mi fece salire il sangue alla testa.

«Signore, se ne deve andare. I clienti si lamentano.»

Alzai gli occhi. Davanti a me c’era Kyle Ransom, responsabile di reparto. L’avevo promosso io stesso cinque anni prima, dopo che aveva salvato una spedizione durante un incendio in magazzino.

Adesso non mi riconosceva. O forse riconosceva solo il mio travestimento.

«Qui non vogliamo gente come lei.»

“Gente come lei.” Come se il valore di una persona fosse deciso dall’odore dei vestiti e dal modo in cui stringe un carrello.

Mi girai per uscire. Avevo visto abbastanza. O almeno così credevo.

Una mano mi sfiorò il braccio. Mi irrigidii. Nessuno tocca i senzatetto, a meno che non sia per spingerli via.

Era un ragazzo. Avrà avuto ventotto anni, forse trenta. Cravatta scolorita, maniche rimboccate, occhi stanchi — ma non spenti. Sul badge c’era scritto: Lewis — Amministrazione Junior.

«Venga con me», disse piano, come se avesse paura che la gentilezza potesse essere fraintesa.

Io tirai fuori la voce roca che avevo provato allo specchio. «Non ho soldi, ragazzo.»

Lui sorrise. Non il sorriso di cortesia che si mette ai clienti, ma uno vero, semplice. «Non servono soldi per trattare qualcuno da essere umano.»

Mi accompagnò oltre gli sguardi e i commenti, fino alla sala del personale, come se fosse la cosa più normale del mondo. Mi versò un caffè caldo con mani leggermente tremanti e mi porse un panino incartato.

Poi si sedette davanti a me e mi guardò negli occhi.

«Mi ricorda mio padre», disse a bassa voce. «È morto l’anno scorso. Veterano del Vietnam. Aveva quello sguardo… come uno che ha visto il mondo fare a pezzi gli uomini e poi lasciarli lì.»

Fece una pausa, come se stesse scegliendo le parole con cura.

«Non so cosa abbia passato, signore. Ma lei conta. Non permetta a nessuno di farla sentire come se non contasse.»

È strano quanto può pesare un panino, quando dentro ci metti una dignità restituita. Mi si chiuse la gola. Guardavo quel cibo come fosse oro, non perché avessi fame — la fame vera è un’altra — ma perché era stato dato senza disprezzo.

Quello stesso giorno me ne andai con gli occhi che bruciavano, lacrime nascoste sotto lo sporco e la barba finta.

Nessuno sapeva chi fossi: né le cassiere che ridevano, né Kyle con la sua aria da padrone, e soprattutto non Lewis, che mi aveva trattato come un uomo e non come una macchia sul pavimento.

Ma io lo sapevo.

Quella notte, nel mio studio, sotto i ritratti di persone che non c’erano più e che non potevano consigliarmi, presi una decisione. Riscrissi il testamento. Tutto — ogni punto vendita, ogni proprietà, ogni dollaro — destinato a Lewis.

Una settimana dopo tornai nello stesso supermercato.

Niente travestimento, questa volta. Abito grigio antracite, bastone lucido, scarpe di pelle che brillavano. L’autista mi aprì la portiera. Le porte automatiche si spalancarono come se il negozio sapesse riconoscere il potere.

E improvvisamente: sorrisi. Inchinni. Disponibilità.

«Signor Hutchins! Che sorpresa! Che onore!»

«Vuole un carrello? Un’acqua? Le faccio chiamare subito il direttore!»

Kyle arrivò di corsa, con quella faccia di chi ha appena visto un fantasma e capito che il fantasma può firmare licenziamenti. «S-signor Hutchins… io… non sapevo che sarebbe passato oggi!»

No. Non lo sapeva.

Lewis invece sì.

I nostri occhi si incrociarono da lontano. Lui non fece scenate. Non cercò di compiacermi. Solo un piccolo cenno del capo: sobrio, rispettoso, quasi come se capisse che quella visita non era una passerella.

Quella sera mi chiamò.

«Signor Hutchins… sono Lewis.» La sua voce era tesa. «Ho capito che era lei. L’uomo di quel giorno. Ho riconosciuto la voce. Non ho detto niente perché… la gentilezza non dovrebbe dipendere da chi è una persona. Lei aveva fame. Questo mi bastava.»

Chiusi gli occhi. E in quel momento capii che la prova non era stata solo mia.

La mattina dopo entrai con gli avvocati.

Kyle e la cassiera che aveva riso? Fuori. Licenziati. E sì: banditi da ogni struttura che portava il mio nome.

Poi, davanti a tutto il personale, indicai Lewis.

«Quest’uomo è il vostro nuovo responsabile. E se avessi continuato con il piano iniziale… sarebbe stato anche il futuro proprietario di questa catena.»

Lewis rimase immobile, come se il pavimento si fosse mosso sotto i piedi. Non esultò. Non fece il bullo. Aveva lo sguardo di chi sente il peso — non l’ebbrezza.

Ero a un passo dalla firma quando arrivò una lettera.

Busta bianca, anonima. Dentro, un foglio solo. Una riga, tremolante:

“NON fidarti di Lewis. Non è chi credi. Controlla i registri del carcere: Huntsville, 2012.”

Il cuore mi saltò in gola. Le mani, che a novant’anni ancora non tremavano quasi mai, tremarono quel giorno mentre ripiegavo quel foglio.

Non volevo farlo. Ma dovevo sapere.

Feci indagare. In silenzio.

La risposta arrivò la sera.

A diciannove anni, Lewis era stato arrestato per furto d’auto. Diciotto mesi dentro.

Rabbia, confusione, quel senso di tradimento che ti fa venire voglia di cancellare tutto con un colpo di penna. L’avevo trovato. Aveva superato ogni prova. E ora scoprivo questo.

Lo convocai.

Entrò e si mise davanti a me con una calma che non era arroganza: era accettazione, come un uomo pronto a pagare il prezzo di una verità.

«Perché non me l’hai detto?» chiesi. Non urlai. Non serviva. Ogni parola era già pesante.

Lui non abbassò gli occhi.

«Avevo diciannove anni. Ero stupido. Mi credevo invincibile. Ho fatto una cosa idiota e l’ho pagata.» Deglutì. «Non ho mentito… ho taciuto. Perché sapevo che molti mi avrebbero chiuso la porta in faccia, senza guardare oltre quella riga. Ma il carcere mi ha cambiato. Mi ha tolto l’orgoglio e mi ha lasciato solo una domanda: che uomo voglio diventare? Da allora ci provo, ogni giorno. E tratto le persone con dignità perché so cosa significa perderla.»

Lo osservai a lungo. Non c’era recita nei suoi occhi. C’era vergogna, sì. Ma c’era anche qualcosa di più raro: responsabilità.

E fu allora che capii che la vita non rende “puliti” i migliori. Spesso li rende veri. Refinati dal fuoco.

Ma il peggio doveva ancora arrivare.

Quando iniziň a circolare la voce che stessi cambiando il testamento, la mia casa si riempì di fantasmi vivi: parenti dimenticati, cugini mai sentiti, persone che non mi chiamavano da decenni “solo per sapere come stavo”.

Tra tutti, comparve lei: la figlia di mio fratello, quella con la lingua affilata e l’eleganza usata come arma. Entrò senza invito, addosso Chanel e indignazione.

«Zio», disse senza sedersi, «non puoi essere serio. Un impiegato qualunque al posto della famiglia?»

La guardai. «Non mi chiami da vent’anni.»

Lei fece spallucce, come se vent’anni fossero un dettaglio. «Ti sta usando.»

Mi alzai piano, con fatica — le ossa protestavano, ma la voce no.

«Il sangue non fa una famiglia. La compassione sì.»

Lei mi fissò, occhi come vetro rotto. Poi uscì, lasciando dietro di sé un profumo costoso e una promessa di tempesta.

Quella notte sentii rumori nello studio. La trovai con una torcia, a rovistare tra cassetti e documenti, come se la mia vita fosse un cassetto da scassinare.

«So che hai cambiato il testamento», sibilò. «Se lo fai davvero, faremo in modo che Lewis non si goda neanche un centesimo. Lo infangheremo. Lo distruggeremo.»

E quella frase mi diede una paura che non provavo da anni. Non per me.

Per lui.

Lewis non stava solo per ricevere un’eredità. Stava per diventare un bersaglio.

Allora lo chiamai nel mio ufficio vero, quello dove le pareti odorano di mogano e decisioni, dove sono appesi i disegni dei primi negozi, dove la mia vita è incorniciata in progetti e fotografie.

«Chiudi la porta, figliolo», dissi. «Dobbiamo parlare.»

E gli raccontai tutto: il travestimento, l’umiliazione, il panino, il testamento, la lettera, la famiglia, la minaccia. Ogni pezzo.

Lewis ascoltò senza interrompermi.

Quando finii, aspettandomi domande, rabbia, magari persino un “era tutto un gioco?”, lui disse soltanto:

«Signor Hutchins… io non voglio i suoi soldi.»

Lo guardai, incredulo.

«Volevo solo dimostrarle che là fuori esiste ancora gente capace di decenza», continuò, con una tristezza quieta nella voce. «Se mi lascia tutto, la sua famiglia mi darà la caccia per il resto della vita. Io… non ne ho bisogno. Ho solo bisogno di dormire la notte sapendo di aver fatto la cosa giusta quando nessuno guardava.»

Mi sentii stringere il petto. Non era la frase di un opportunista. Era la frase di un uomo libero.

«E allora cosa dovrei fare?» sussurrai.

Lewis si sporse in avanti. «Faccia in modo che la sua eredità non dipenda da una persona sola. Crei qualcosa che faccia bene. Una fondazione. Cibo per chi ha fame. Rifugi per chi non ha un tetto. Seconde possibilità per chi sta provando a cambiare. Così il suo nome non sarà solo negozi e profitti. Sarà dignità.»

In quell’istante capii che lui era comunque il mio erede.

Non dell’oro.

Dello scopo.

Così feci esattamente questo.

Trasformai tutto, ogni negozio, ogni proprietà, ogni dollaro, nella Hutchins Foundation for Human Dignity. Aprimmo mense e banchi alimentari, programmi per reinserire ex detenuti, borse di studio, e posti sicuri per famiglie che avevano perso tutto.

E nominai un solo direttore a vita:

Lewis.

Non perché avesse bisogno dei miei soldi — ma perché lui sapeva cosa farne.

Quando firmammo i documenti, guardò il sigillo, poi guardò me.

«Mio padre diceva sempre: il carattere è ciò che sei quando nessuno ti guarda.» Fece un respiro. «Lei ha avuto il coraggio di guardare. Io farò in modo che il suo nome significhi qualcosa di buono, anche quando noi non ci saremo più.»

Ho novant’anni. Non so se mi restano sei mesi o sei minuti.

Ma so questo: morirò in pace, perché ho trovato un erede non nel sangue, non nella ricchezza… ma in un uomo che ha riconosciuto l’umanità di uno sconosciuto e ha dato senza aspettarsi nulla.

E se stai leggendo e ti chiedi se la gentilezza conti davvero, in un mondo come questo… ti lascio con una frase che Lewis mi disse una volta, la voce bassa come una promessa:

«Non è importante chi sono loro. È importante chi scegli di essere tu.»

Pensi che questa storia sia esagerata? Aspetta di leggere la prossima: una donna seppellisce il marito e prova ad andare avanti… ma sua suocera, all’improvviso, vive come una milionaria. Da dove arrivano quei soldi? La verità ti lascerà senza parole.