Alla cena del mio compleanno, il figlio di mio fratello, Logan, ha afferrato la mia borsa e l’ha scaraventata nella vasca decorativa del ristorante urlando:

«Papà dice che non ti meriti le cose belle!»

Sua madre, Tessa, la mia adorata cognata, è scoppiata a ridere così forte da doversi asciugare le lacrime. Io, invece, ho solo abbozzato un sorriso sottile, finto, di quelli che ti tirano la bocca ma non toccano gli occhi, mi sono alzata in silenzio e me ne sono andata.

Quella notte, seduta sul divano nel silenzio del mio salotto, con le notifiche del telefono che continuavano a vibrare sul tavolo, ho aperto l’app della banca e ho disattivato il pagamento automatico del finanziamento dell’auto di mio fratello. La mattina dopo, alle 9:05, un carro attrezzi è entrato nel suo vialetto e ha portato via la macchina. Loro non avevano la minima idea che quello fosse solo il primo capitolo.

Mi hanno rovinato il compleanno. Tutti. Mio fratello Josh, sua moglie Tessa e il loro figlio, quell’adorabile piccolo bullo di otto anni. Quella che doveva essere una cena tranquilla in famiglia—la prima volta dopo mesi che mi concedevo una serata in un posto carino—è diventata uno di quei ricordi che cerchi di seppellire così in profondità da fingere che sia capitato a qualcun’altra.

Mi chiamo Nicole, ho 36 anni, sono divorziata e cresco da sola mia figlia di dieci anni, Hannah. La mia vita non è da copertina, ma me la sono sudata. Gestisco una piccola agenzia di consulenza di marketing da casa: tra call con i clienti, scadenze, pranzi buttati giù al volo e corse a scuola, faccio del mio meglio per tenere tutto in piedi. E, tutto sommato, ne sono fiera. Quella sera desideravo soltanto una cena carina, un dolce, due brindisi. Al posto di questo, sono stata ridicolizzata davanti a sconosciuti da un bambino a cui è stato insegnato che la mancanza di rispetto è una forma di personalità.

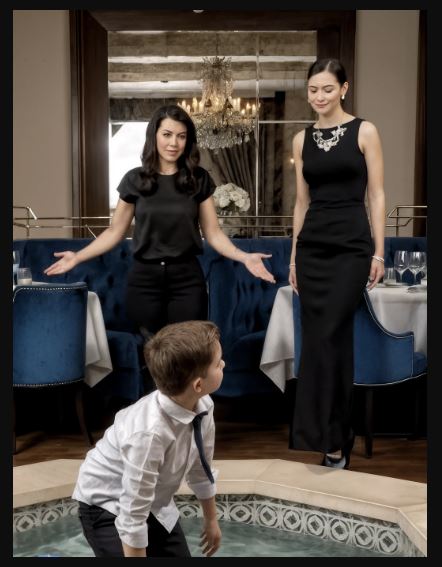

Il ristorante l’avevo scelto io, settimane prima: tavoli all’aperto, luci sospese, atmosfera intima, una piccola piscina al centro del patio che rendeva tutto scenografico. Hannah era seduta accanto a me, con il vestitino elegante che aveva scelto da sola, tutta emozionata all’idea di assaggiare la famigerata crème brûlée di cui parlava da giorni.

Josh e Tessa, ovviamente, sono arrivati in ritardo. Venti minuti buoni. Logan è entrato come una tempesta, trascinato a malapena dalla madre, urlando che odiava quel posto. Tessa mi ha rivolto un sorriso finto, di plastica. Josh mi ha lanciato un cenno vago, si è lasciato cadere sulla sedia e ha ordinato subito un doppio whiskey, come se fosse lui quello che aveva bisogno di conforto.

Logan saltava da una sedia all’altra, infilava le mani nel cestino del pane, faceva cadere tovaglioli e posate, e l’unico commento dei suoi genitori era un annoiato:

«Vai a giocare, dai.»

Nessuno al tavolo ha detto niente. Né i miei genitori, né i cugini. Tutti impegnati a fissare i bicchieri, a parlare del tempo, di lavoro, di niente, con gli occhi ovunque tranne che sul disastro che si muoveva intorno a noi. Era come se il comportamento di Logan fosse diventato la tassa da pagare per non discutere delle scelte di Josh.

Poi è arrivata la torta: una fetta decorata con una candela, offerta dal ristorante. Un “Happy Birthday” stonato, mormorato senza entusiasmo, qualche applauso molle. Ho soffiato la candela, cercando di convincermi che, almeno, sarebbe finita lì.

Invece, è stato il momento in cui tutto ha iniziato a crollare.

Logan è venuto alle mie spalle, ha afferrato la mia borsa di pelle nuova—il mio piccolo regalo a me stessa—che era appesa allo schienale della sedia. L’ha strappata, è corso verso la vasca al centro del patio, si è girato verso di me con un ghigno che non dovrebbe appartenere a un bambino di otto anni e ha urlato:

«Papà dice che non ti meriti le cose belle!»

Poi l’ha lanciata nell’acqua. Uno splash netto, che ha fatto voltare metà dei tavoli del ristorante.

Intorno a noi è calato un silenzio imbarazzato. Alcuni clienti hanno spalancato gli occhi, altri hanno distolto lo sguardo. Ma al nostro tavolo, l’unica reazione è stata la risata di Tessa. Non una risatina nervosa: una risata sguaiata, esagerata, che la faceva piegare in avanti, con le lacrime che le rigavano il mascara. Josh non ha mosso un dito. Nessuno ha rimproverato Logan. Nessuno ha preteso delle scuse.

I miei genitori fissavano il tavolo, muti. Hannah mi guardava con gli occhi spalancati, spaventata e confusa.

Mi sono alzata. Ho preso la mano di Hannah. Non ho detto niente. Nessun discorso, nessuna scenata, nessun «come vi permettete». Semplicemente, me ne sono andata. Ho lasciato lì la torta, il conto, la borsa che galleggiava nella vasca e quella famiglia che, per la prima volta, non riuscivo più a chiamare “mia”.

Quella notte non ho risposto a nessuna chiamata. I messaggi, li ho lasciati accumulare. Non avevo intenzione di spiegare a nessuno come mi sentivo. Ma loro ignoravano un dettaglio fondamentale: da due anni, ero io a tenere in piedi la loro vita.

Ogni mese, 1.600 dollari uscivano dal mio conto per coprire il loro affitto. Avevo attivato un bonifico automatico verso il proprietario di casa quando Josh aveva perso il lavoro e mi aveva pregata di aiutarlo “per un po’”. Per non far traslocare i bambini, per non “creare traumi”. Avevo anche firmato come garante per la sua auto e, da un anno, pagavo io le rate, perché «appena il lavoro si sistema, ti restituisco tutto».

Di notte, dopo aver messo a letto una Hannah ancora tesa e silenziosa, ho ripreso in mano il telefono. Sono entrata nell’app, ho cancellato il bonifico mensile per l’affitto, ho disattivato l’autopay del finanziamento della macchina. Un gesto freddo, preciso, quasi amministrativo. Nessun tremito alle mani, nessun ripensamento.

La mattina dopo, alle 9:05, Josh ha iniziato a chiamare. Non ho risposto. Poco dopo è arrivato il messaggio:

“Dov’è diavolo la mia auto”

Senza ciao, senza punto interrogativo, senza nulla. Solo pretesa.

Non ho replicato. Ma quel giorno, mentre portavo Hannah a scuola, sono passata davanti a casa loro. Il vialetto era vuoto. Al posto dell’auto, solo il cemento. Ho sentito una piccola soddisfazione gelida sistemarsi nel petto. Ed era, davvero, solo l’inizio.

Le chiamate di Josh sono diventate insistenti: vocali, SMS, email. All’inizio confusi, poi furiosi, poi lamentosi. Non una sola volta ha nominato il mio compleanno. Non ha menzionato Logan, la borsa, la vasca, il ristorante. No. Era in collera perché la società di recupero si era portata via la macchina alle 8:45, perché il capo lo aveva sgridato per l’ennesimo ritardo, perché Tessa era fuori di sé. Io continuavo a non rispondere.

Al terzo giorno, ha cambiato strategia. Mi ha mandato la foto di Logan con un foglio in mano. Sul foglio c’era scritto, in pennarello blu: “Scusa zia Nikki”. Uno scarabocchio. Un tentativo cheap di lavare via anni di mancanza di rispetto come se fossero solo una marachella da bambini.

Intanto, l’affitto della loro casa stava arrivando a scadenza. Il proprietario mi ha lasciato un messaggio in segreteria, educato ma diretto, chiedendomi se il bonifico fosse stato annullato per errore. Non ho richiamato. Non era più un mio problema.

Poi è arrivato il messaggio di Tessa. Come se niente fosse.

“Ehi, puoi mandare l’affitto oggi? Questo mese siamo un po’ stretti.”

Nessun riferimento alla cena. Nessun “scusa”, nessuna responsabilità. Solo la solita, tranquilla pretesa.

Questa volta ho risposto:

“Non pagherò più il vostro affitto. Per favore trovate un’altra soluzione.”

Dieci minuti dopo, sei chiamate perse da Josh. Poi, non avendo risultati, ha scritto ai miei genitori, chiedendo cosa “non andasse in me”, perché fossi diventata così “cattiva e vendicativa”.

Mia madre mi ha chiamata con la sua voce stanca:

«Nicole, non voglio mettermi contro nessuno, ma spero che ci ripenserai. È tuo fratello.»

Mio padre, silenzio totale. Come sempre.

Durante il weekend, altro messaggio da Josh, stavolta senza nemmeno il filtro dell’educazione:

“Sai che senza di te non possiamo permetterci questa casa. Quindi davvero lascerai che tuo nipote e tua nipote vengano sfrattati? Sei così rancorosa.”

In quel momento ho capito che non avevano afferrato il punto. Non era rancore. Era fine corsa.

E ancora non sapevano del resto. Da due anni, pagavo anche la scuola privata dei loro figli. Logan e la sorella frequentavano una scuola charter prestigiosa, con rette che loro non potevano permettersi, ma che Tessa pretendeva “per non farli crescere come poveracci”. Indovina chi inseriva i dati della carta sul portale online? Io.

Sono entrata sul sito della scuola, ho aperto la sezione “pagamenti” e ho cancellato i miei dati. Niente più rette, niente più giustificazioni. E no, non mi è sembrato crudele. Mi è sembrato finalmente proporzionato.

Due giorni dopo, uscendo per portare Hannah a scuola, ho trovato la mia macchina devastata. Una riga profonda, lunga, incisa con rabbia su tutto il lato passeggero. Sul parabrezza, una crepa a forma di stella, proprio all’altezza del mio campo visivo.

Non ho pianto. Non ho urlato. Non ho nemmeno scattato subito una foto. Sono rientrata in casa, mi sono seduta al tavolo della cucina e ho chiamato la mia amica Ellie, quella che non edulcora mai niente.

Non avevo ancora raccontato tutto che lei mi ha interrotta:

«Nic, devi fare denuncia. Subito.»

Ho esitato. Mi sembrava un punto di non ritorno. Una volta coinvolta la polizia, addio finzione della “famiglia normale con qualche problema”. Ma Ellie mi ha chiesto una cosa che mi ha gelato il sangue:

«E se fosse stato il compleanno di Hannah? E se fosse stata la sua borsa, la sua macchina?»

Quella sera ho parlato con Hannah. Le ho detto che pensavo fossero stati lo zio Josh e la zia Tessa a graffiarmi l’auto. Lei è rimasta zitta per un attimo, poi ha detto:

«Lo sai che la mamma di Logan gli ha detto lei di farlo, quella cosa della borsa?»

Mi si è bloccato il respiro.

«Che cosa intendi, amore?»

«Al ristorante,» ha spiegato, «quando sei andata in bagno, zia Tessa si è chinata e gli ha sussurrato qualcosa. Non ho sentito tutto, ma sembrava: “Falle vedere che non è migliore di noi.”»

Questo ha rimesso in fila tutti i pezzi. E mi ha fatto ricordare una cosa: quel ristorante aveva le telecamere.

Ho chiamato il direttore. Nel pomeriggio avevo già il file video nella casella di posta. C’era tutto: Logan che prende la borsa, la corre verso la vasca, la lancia, Tessa che si piega in due dalle risate, Josh immobile, impassibile. E si sentiva chiaramente anche la frase: «Papà dice che non ti meriti le cose belle.»

Ho girato il video a Ellie. Mi ha risposto solo con il nome e il numero di un avvocato.

Nel frattempo, la scuola dei bambini di Josh li aveva contattati: i pagamenti risultavano insoluti, l’iscrizione della figlia maggiore era stata sospesa, gli assignment di Logan non erano più disponibili nel sistema. Sono partita le solite tattiche: dolcezza finta, colpevolizzazione, e infine accuse aperte. Io, niente. Nessuna risposta.

La domenica mattina si sono presentati sotto casa mia. Ho aperto la porta giusto di un palmo.

«Potevi parlarne con noi, non fare scenate,» ha iniziato Josh.

«È stato un anno difficile,» ha aggiunto Tessa. «Pensavamo tu lo capissi.»

Li ho lasciati parlare, senza cambiare espressione.

Poi Josh ha detto la frase che ha chiuso tutto:

«Davvero butti via la famiglia per una borsa e un paio di pagamenti?»

In quel momento non ho provato rabbia. Né tristezza. Solo un enorme, limpido vuoto. Ho chiuso la porta senza replicare, ho girato la chiave e sono tornata a sedermi al tavolo. Poi ho aperto il laptop, sono entrata nel portale online della polizia per le segnalazioni non urgenti e ho compilato il modulo per danneggiamento, allegando il video del ristorante.

Fare la denuncia è stato come attraversare una linea invisibile: non potevo più fingere che fosse “solo un brutto episodio di famiglia”. Ma è stato anche un atto di autodifesa. Non riguardava solo l’auto. Riguardava anni di abuso mascherato da “favore”.

La sera stessa hanno bussato due agenti. Calmi, professionali. Avevano già visto il filmato. Mi hanno chiesto anche di un altro fatto risalente alla stessa sera: un tablet sparito al ristorante. Il video mostrava Logan che prendeva un iPad dalla borsa di una cameriera. L’iPad era stato restituito il giorno dopo da Josh, che aveva detto che Logan lo aveva “trovato”. La mia denuncia, unita a quella segnalazione, ha fatto scattare un fascicolo più serio.

Entro mercoledì i miei genitori erano stati informati. Mia madre mi ha richiamata:

«Sei proprio sicura di voler arrivare a questo punto? Non possiamo sederci tutti e parlarne?»

Mio padre ha farfugliato qualcosa sul “comportarsi da adulti”. Non si rendevano conto che la loro eterna neutralità, il rifiuto di prendere posizione, era una forma di complicità.

Poi è arrivato l’ultimo, imperdonabile oltrepassare il limite. Mi ha chiamato la scuola di Hannah. Qualcuno aveva contattato la segreteria fingendosi me, chiedendo l’orario di ingresso e chi andasse a prendere mia figlia. La segreteria aveva trovato la telefonata sospetta e l’aveva registrata.

Quando ho ascoltato la registrazione, non c’è stato il minimo dubbio. Era Tessa. La sua voce, zuccherosa e falsamente gentile.

Tentare di interferire con la sicurezza di mia figlia è stato il punto in cui ogni residua esitazione si è spenta.

Ho chiamato il detective che seguiva il caso e gli ho inoltrato l’audio. Nel giro di un’ora è stata emessa un’ordinanza restrittiva d’urgenza contro Tessa per tentata usurpazione d’identità, molestie e intento doloso coinvolgendo una minore. Niente più zona grigia.

Il giorno dopo Josh si è presentato di nuovo a casa mia, da solo. Ho aperto e sono uscita sul pianerottolo, chiudendo la porta alle mie spalle. Non era più aggressivo: sembrava solo stanco, consumato.

Mi ha detto che il proprietario aveva avviato lo sfratto, che i bambini erano stati ufficialmente ritirati dalla scuola, che Tessa era a pezzi. Che voleva solo “tornare a come prima”.

Gli ho ricordato cos’era, “prima”: io che pagavo tutto, mentre sua moglie rideva mentre mi umiliavano in pubblico, e lui fermo a guardare.

E poi lui l’ha detta, la frase che ha fatto emergere tutto il marcio:

«Voleva solo farti capire cosa si prova quando qualcuno ti toglie qualcosa.»

L’ho osservato. E ho capito che non c’era niente da recuperare. Per lui, loro erano le vittime. Io, il bancomat crudele.

«Vattene,» ho detto, con la voce più fredda che mi sia mai uscita. «E non tornare più.»

Qualche giorno dopo sono arrivate le conclusioni dei rilievi: i graffi sulla mia auto erano stati fatti con una chiave. Le impronte trovate corrispondevano a una sola persona: Tessa. È stato emesso un mandato.

Il giorno in cui il mandato è entrato in vigore, mia madre mi ha chiamata ancora. Non per chiedermi come stessi.

«È vero che Tessa rischia l’arresto? Non voglio schierarmi, ma questa storia è andata troppo oltre.»

«È andata troppo oltre quando la mia borsa è finita in acqua,» ho risposto. Poi ho chiuso la chiamata.

Non so esattamente come sia andata a finire per loro. Ho sentito dire che si sono trasferiti in un appartamento piccolo, dall’altra parte della città, che la scuola ha rifiutato di riaccogliere i bambini, che Tessa rischia una multa salata e lavori socialmente utili. Io non ne faccio più parte. Ho bloccato i loro numeri, anche quelli dei miei genitori. Ho chiuso tutte le porte.

Non mi sembra vendetta. Mi sembra, finalmente, libertà.

Quest’anno, per il mio compleanno, io e Hannah siamo andate in montagna per il weekend. Solo noi due. Passeggiate nei boschi, gelato a colazione, risate talmente forti da farci venire il mal di pancia. Nessun telefono che squilla, nessun dramma, nessuna tensione invisibile nell’aria. Eravamo serene. Eravamo libere. E, per la prima volta dopo tanto, ho avuto davvero qualcosa da festeggiare.

A volte, la parte più difficile non è tagliare i ponti. È accettare che quelle persone non ti stavano nemmeno sostenendo: ti stavano solo usando. Mio fratello e sua moglie non mi hanno mai vista come famiglia. Mi hanno vista come una risorsa, un portafoglio, una soluzione pronta. Quando ho smesso di esserlo, hanno cercato di punirmi per questo.

Non ci sono riusciti. Hanno solo mostrato chi erano davvero. E nel farlo, mi hanno resa finalmente libera.