Mi chiamo Lucia. Questa è la storia di come, per anni, ho passato la scopa sul pavimento dell’ufficio di un uomo che non ha mai saputo che il suo più grande errore aveva un nome, un volto e una tomba.

Giochi da ragazzi

Avevo diciassette anni quando scoprii di essere incinta. Era l’ultimo anno di liceo, a Enugu. Sognavo solo di diplomarmi e costruirmi una vita nuova. Lui era il mio compagno di banco: Nonso Okoye. Brillante, arguto, figlio di una famiglia agiata. Io ero la figlia di un calzolaio e di una venditrice di banane; faticavo persino a sostenergli lo sguardo. Il giorno in cui gli dissi che aspettavo un bambino, tacque a lungo.

«Sei sicura?» chiese con un filo di voce.

«Non sono stata con nessuno, Nonso. È tuo.»

Non mi rivolse più la parola. Pochi giorni dopo, seppi che i suoi genitori l’avevano mandato a studiare nel Regno Unito.

Una mattina, mia madre trovò la lettera del medico nel mio zaino.

«Vuoi coprirci di vergogna? Trova il padre!» urlò.

«Mamma, non ho dove andare…»

«Allora vattene. In questa casa non c’è posto per le peccatrici.»

Rimasi sola. La pancia cresceva, la paura pure. Dormii in case in costruzione, lavavo panni per altri e vendevo arance al mercato per mangiare. Quando arrivò il momento, partorii sotto un albero di mango, dietro la baracca della levatrice, Doña Estela.

«Resisti, piccola, ci siamo», mormorò asciugandomi il sudore dalla fronte.

Il bambino nacque piano, tra i miei pugni stretti.

«Come lo chiamerai?»

«Chidera», sussurrai. «Perché ciò che Dio ha scritto, nessuno può cancellarlo.»

La vita divenne una lotta quotidiana. Io e Chidera dividevamo materassi presi in prestito, notti fredde e giornate vuote. A sei anni mi domandò:

«Mamma, dov’è il mio papà?»

«È andato lontano, amore. Tornerà.»

«E perché non chiama?»

«Forse si è perso.»

Non tornò mai.

A nove anni, Chidera si ammalò: febbre, tosse, stanchezza. Il medico fu diretto: «L’operazione è semplice, ma servono sessantamila naira.»

Non li avevo. Presi a prestito, vendetti l’anello, la radio. Non bastò.

Seppellii mio figlio da sola, con una foto strappata di suo padre e una coperta blu.

«Perdonami, figlio mio. Non ti ho saputo salvare.»

Passarono cinque anni. Mi trasferii a Lagos per ricominciare. Alla G4 Holdings, una tech di Victoria Island, mi assunsero come donna delle pulizie.

«Divisa marrone. Turno di notte. Non parlare coi dirigenti: pensa a pulire», disse il supervisore.

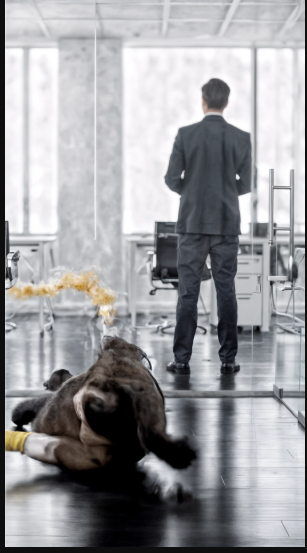

Al settimo piano c’era un ufficio con maniglie dorate e moquette spessa. La targa: “Mr. Nonso Okoye, Chief Executive Officer.”

Mi si gelò il sangue.

«Non può essere…» sussurrai, stringendo il mocio.

Nonso era cambiato: più alto, più massiccio, un completo costoso e un profumo straniero. Ma lo sguardo era lo stesso: affilato, superbo, come se il mondo gli dovesse qualcosa.

Ogni notte mettevo in ordine quel regno di vetro. Allineavo le penne, lucidavo il tavolo, svuotavo il cestino.

Non mi riconobbe mai.

Un pomeriggio, mentre sparecchiavo la sua scrivania, il mio badge cadde.

«Il tuo nome mi suona familiare», disse fissandomi. «Hai vissuto a Enugu?»

Sorrisi appena. «No, signore.»

Non insistette. Tornò al portatile. Io tornai invisibile.

Quella stessa sera, mentre lavavo la sala riunioni, lo sentii scherzare con i colleghi.

«Una volta misi incinta una ragazza al liceo», rise. «Diceva che fosse mio. Le ragazze povere inventano di tutto.»

Risero tutti.

Lasciai cadere il mocio, corsi in bagno e piansi finché non ebbi più lacrime.

Quella notte, con le mani che tremavano, scrissi una lettera:

«Forse non ti ricordi di me, ma io ti ho ricordato ogni notte, guardando nostro figlio ansimare. Non sei mai tornato. Eppure ho continuato a pulire: il disordine della vita, e ora il tuo pavimento.»

La piegai e la infilai sotto la sua tazza.

Il giorno dopo chiesi il trasferimento. Non potevo più reggere il suo volto.

Due settimane dopo, bussò alla mia porta una donna vestita di bianco, elegante, con gli stessi tratti di Nonso ma più miti.

«Sei Lucia?»

«Sì, signora.»

«Sono la sorella maggiore di Nonso.»

Rimasi muta.

«Ha pianto leggendo la tua lettera. Non sapeva. I nostri genitori gli nascosero tutto. Gli dissero che avevi abortito.»

«No. Chidera ha vissuto nove anni. È morto aspettando suo padre.»

Si asciugò gli occhi con un fazzoletto.

«Nonso è andato al cimitero. Ha trovato la tomba. Vuole vederti. Non per chiedere scusa soltanto, ma per riparare.»

Accettai. Ci incontrammo al cimitero, sotto lo stesso mango.

Arrivò in silenzio, le spalle curve.

«Lucia…»

«Non dire niente.»

Si inginocchiò davanti alla lapide e pianse come un bambino.

«Perdonami, figlio mio. Non sei mai stato un errore.»

Piantarono—piantammo—un piccolo albero accanto alla tomba.

«Che cosa avresti voluto per Chidera?» chiese, la voce spezzata.

«Che diventasse un brav’uomo. Come quello che puoi ancora diventare.»

Da quel giorno, Nonso cambiò. Finanziò una scuola per ragazze espulse a causa di una gravidanza. La chiamò “Casa di Chidera”.

«Nessuna ragazza dovrebbe vivere ciò che hai vissuto tu», mi disse, invitandomi a visitarla.

L’edificio è semplice, ma pieno di risate. Su una parete c’è un murale: una madre che solleva un bambino verso il cielo.

Ogni mese Nonso mi manda un assegno. Non l’ho mai chiesto.

«Non è carità, Lucia. È giustizia.»

Vivo ancora con poco. Cucino, spazzo, lavo. Ma adesso dormo.

Ho raccontato la mia storia. Finalmente, qualcuno ha ascoltato.

Oggi, quando cammino nel cortile della scuola e vedo le ragazze seguire le lezioni, capisco quanta strada ho fatto. Una di loro, con lunghe trecce e un sorriso timido, mi si avvicina:

«Sei la mamma di Chidera?»

«Sì, perché?»

«Voglio essere come te: forte, anche quando ho paura.»

La stringo a me.

«Lo sei già. Devi solo crederci.»

A volte Nonso mi chiama per chiedere della scuola. Parla meno, ascolta di più.

«Grazie, Lucia», dice. «Per avermi dato una seconda possibilità di essere padre, anche se per altri bambini.»

Nella sala principale c’è una targa:

“Casa di Chidera. Perché nessuna madre pulisca la solitudine e nessun bambino resti invisibile.”

Non so se riuscirò mai a perdonare del tutto. Ma il silenzio non è più la mia casa.

Quando spazzo il cortile, lo faccio a testa alta.

Perché a volte la polvere che togli è la stessa che hai ingoiato per sopravvivere. Ma se racconti la tua storia, quella polvere diventa seme.

E da quel seme crescono alberi capaci di fare ombra agli altri.