Quando i gemelli di Rachel tornano a casa dal loro programma universitario e le dicono che non vogliono più saperne di lei, ogni sacrificio fatto sembra improvvisamente inutile. Ma dietro a quel rifiuto c’è un volto che non vedeva da sedici anni: il padre dei ragazzi. E la sua ricomparsa non è un ritorno d’amore, è una strategia. Rachel è costretta a scegliere: proteggere la ferita che si porta dentro da una vita oppure combattere, senza più paura, per il futuro della sua famiglia.

Quando rimasi incinta a diciassette anni, la prima emozione non fu il terrore.

Fu la vergogna.

Non per i bambini — li amavo già, prima ancora di immaginare i loro nomi — ma perché capii subito cosa si aspettavano da me: farmi piccola. Scomparire. Chiedere scusa per esistere.

Imparai a camminare nei corridoi come se fossi di troppo. A coprirmi la pancia con lo zaino, con i vassoi della mensa, con le felpe larghe prese in prestito. Imparai a sorridere mentre il mio corpo cambiava e le altre ragazze provavano abiti per il ballo e parlavano di appuntamenti, di promesse leggere, di futuri ancora senza peso.

Mentre loro riempivano i social di luci e decorazioni per l’homecoming, io cercavo di tenere giù crackers salati durante la terza ora, con la nausea che mi risaliva in gola. Mentre loro compilavano moduli per l’università, io fissavo le caviglie gonfie e mi chiedevo se sarei arrivata al diploma senza crollare.

Il mio mondo non era fatto di feste e scintillii: era fatto di guanti di lattice, di moduli WIC, di sale d’attesa con sedie fredde e neon tremolanti. Ecografie in ambulatori mezzi bui, con il volume abbassato, come se anche la vita dovesse chiedere permesso.

Evan diceva di amarmi.

Era il classico “ragazzo perfetto”: titolare della squadra, sorriso facile, denti bianchi, quell’aria da figlio del destino che perfino gli insegnanti perdonavano. Mi baciava tra una lezione e l’altra, mi stringeva la vita e mi sussurrava che eravamo speciali. Che saremmo stati diversi da tutti.

Quando gli dissi che ero incinta eravamo parcheggiati dietro il vecchio cinema, in un punto dove nessuno guardava mai davvero. Ricordo il modo in cui spalancò gli occhi, come se avessi pronunciato una parola proibita. Poi gli tremò il mento, e si riempì di lacrime. Mi abbracciò forte, come se volesse convincere me — o se stesso.

«Ce la faremo, Rachel» mi disse. «Ti amo. E adesso… siamo una famiglia. Io resto. In ogni passo.»

La mattina dopo, invece, non restò niente.

Non una telefonata, non un messaggio, non un biglietto sotto la porta. Sparito.

Andai a casa sua con il cuore che batteva a martellate, convinta che ci fosse stato un equivoco. Aprì sua madre. Braccia incrociate. Sguardo di marmo.

«Evan non è qui» disse, senza emozione. «Mi dispiace.»

Dietro di lei, nel vialetto, c’era l’auto di Evan. La vidi e mi si spezzò qualcosa.

«È andato da parenti, a ovest» aggiunse, e chiuse la porta prima ancora che io potessi chiedere dove. O come. O perché.

Il giorno dopo mi accorsi che mi aveva bloccata ovunque. Ogni canale chiuso. Ogni possibilità tagliata.

Ero ancora stordita quando, nella stanza azzurrina dell’ecografia, li vidi.

Due battiti.

Uno accanto all’altro.

Sembravano già vicini, come se si tenessero compagnia in quel buio. In quell’istante, qualcosa dentro di me si rimise in asse: se nessun altro si sarebbe presentato, io sì. Io avrei retto.

I miei genitori non la presero bene. Non all’inizio. La vergogna era più rumorosa dell’amore, in casa nostra. Ma quando mia madre vide l’immagine stampata, le si inumidirono gli occhi e mi prese le mani.

«Ti aiuteremo» promise. E, per una volta, ci credetti.

Quando nacquero, arrivarono urlando, caldi, perfetti, come due piccole tempeste.

Noah e Liam.

Oppure Liam e Noah — ero talmente esausta che il tempo mi si sfilacciava tra le dita. Ma una cosa la ricordo benissimo: i pugni minuscoli di Liam chiusi stretti, come se fosse nato pronto a combattere il mondo. E Noah… Noah aveva uno sguardo tranquillo, serio, come se stesse già osservando le crepe per capire dove mettere le mani.

I primi anni furono un vortice: biberon, febbri, pannolini, ninne nanne sussurrate con la bocca screpolata alle due di notte. Imparai il suono esatto delle ruote del passeggino su ogni marciapiede del quartiere. Imparai l’ora in cui il sole entrava nel nostro salotto e faceva sembrare tutto, per cinque minuti, meno difficile.

Ci furono notti in cui mi ritrovai seduta sul pavimento della cucina, a mangiare burro d’arachidi con pane raffermo, piangendo di stanchezza senza neanche più la forza di vergognarmene. Persi il conto delle torte di compleanno fatte in casa — non perché avessi tempo, ma perché comprare quella pronta mi sembrava una resa. Come se dicessi al mondo: “Non ce l’ho fatta.”

E invece ce la facevo. Ogni giorno.

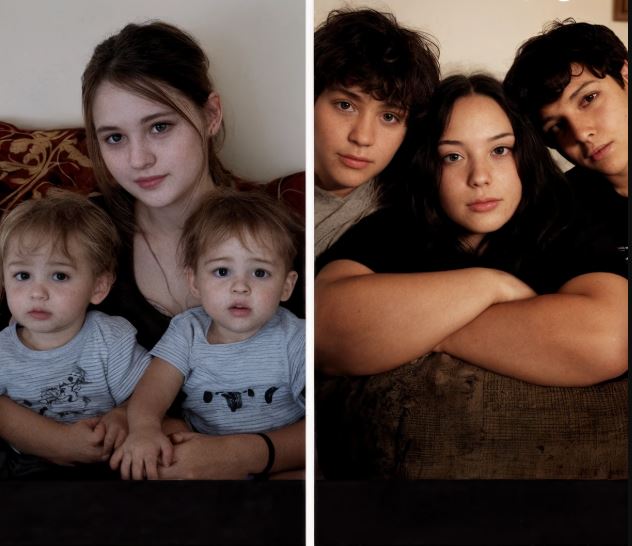

Crescevano a scatti. Un giorno erano in pigiamini interi a ridere guardando vecchi cartoni. Il giorno dopo litigavano su chi dovesse portare dentro le buste della spesa.

«Mamma, perché ti prendi sempre il pezzo più piccolo?» mi chiese Liam una sera, avrà avuto otto anni, indicandomi il pollo nel piatto.

Sorrisi, come se fosse una scelta elegante.

«Perché voglio che voi diventiate più alti di me.»

Lui ghignò. «Lo siamo già.»

«Di mezzo centimetro» puntualizzò Noah, alzando gli occhi al cielo.

Erano opposti, eppure incastrati come due parti della stessa cosa. Liam era fuoco: veloce, testardo, pronto a sfidare qualsiasi regola. Noah era acqua: calmo, profondo, capace di tenere insieme tutto senza farsi notare.

Avevamo i nostri rituali: film il venerdì sera, pancake quando c’era una verifica importante, e un abbraccio prima di uscire di casa. Sempre. Anche quando facevano finta che li imbarazzasse.

Quando entrarono nel programma di doppia iscrizione — quello che permetteva di ottenere crediti universitari già mentre erano al liceo — rimasi in macchina dopo l’orientamento e piansi finché la strada davanti a me diventò un’acquerello.

Sedici anni di lotte. Turni extra. Pasti saltati. Scarpe consumate. Tutto aveva un senso.

Poi arrivò quel martedì.

Pioveva come se il cielo avesse deciso di sfogarsi per anni interi. Il vento schiaffeggiava i vetri e la casa tremava a ogni raffica.

Io tornavo da un doppio turno alla tavola calda, fradicia fino alle ossa. I calzini facevano quel suono disgustoso dentro le scarpe. Chiusi la porta con un calcio, pensando solo a una doccia calda.

E invece mi accolse… il silenzio.

Non il solito ronzio della musica dalla stanza di Noah. Non il microonde che segnalava una cena dimenticata. Niente. Un silenzio spesso, innaturale.

Li trovai sul divano, seduti dritti, uno accanto all’altro. Le mani in grembo. Le spalle rigide. Sembravano due ragazzi in attesa di una sentenza.

«Noah? Liam? Che succede?»

La mia voce rimbombò in quella stanza come un oggetto caduto.

Feci un passo, poi un altro, come se avessi paura di calpestare qualcosa di fragile.

«È successo al programma? State bene?»

Liam inspirò come se dovesse lanciarsi da un ponte.

«Mamma… dobbiamo parlarti.»

Quella frase mi strinse lo stomaco. Non era la voce di mio figlio: era una voce tirata, adulta, piena di qualcosa che non riuscivo ancora a nominare.

Mi sedetti sulla poltrona di fronte, la divisa appiccicata addosso, fredda.

«Ok» dissi. «Vi ascolto.»

Liam non mi guardava. Aveva le braccia incrociate, la mascella serrata. Noah aveva le dita intrecciate così forte che le nocche erano bianche.

«Non vogliamo più vederti, mamma» disse Liam. «Non… non possiamo. Abbiamo finito.»

Per un secondo mi mancò l’aria.

«Cosa?» sussurrai. «È uno scherzo? Un video? Ragazzi, vi prego, sono distrutta, non—»

«Abbiamo incontrato nostro padre» disse Noah, piano. «Evan.»

Il nome mi attraversò come ghiaccio lungo la schiena. Come se qualcuno avesse aperto una finestra in pieno inverno.

«È il direttore del programma» aggiunse Noah.

Rimasi immobile. Le parole non entravano. Restavano lì, a rimbalzare contro una parte di me che non voleva aprirsi.

«Ci ha fermati dopo l’orientamento» continuò Liam. «Ha visto il nostro cognome. Ha detto che ha guardato i fascicoli. Ci ha chiesto di parlare in privato. E ci ha detto che… ti conosce. Che aspettava da anni di far parte della nostra vita.»

«E voi gli credete?» La mia voce uscì secca, quasi non fosse mia.

Liam finalmente alzò lo sguardo. E nei suoi occhi vidi una ferita che non avevo provocato io — ma che, in quel momento, puntava dritta a me.

«Ci ha detto che sei stata tu a tenerci lontani da lui.» La voce gli tremò. «Che lui voleva esserci. Che voleva aiutarti. Ma che tu… tu l’hai escluso.»

Mi si chiuse la gola.

«No» dissi, e fu più un respiro che una parola. «No, Liam. Non è vero. Avevo diciassette anni. Gliel’ho detto. Mi ha promesso il mondo. E la mattina dopo è sparito. Sparito davvero.»

Liam scattò in piedi.

«Certo che lo dici!» sbottò. «Ma come facciamo a sapere che sei tu quella che non sta mentendo?»

Il colpo fu fisico, come uno schiaffo.

Noah intervenne, con quella calma tesa che aveva solo quando stava per crollare.

«Mamma… ha detto che se tu non vai nel suo ufficio e non accetti quello che vuole, ci farà fuori dal programma. Ci ha minacciati. Ha detto che può rovinarci l’accesso al college, che… che per noi è finita.»

Sentii il sangue pulsarmi nelle orecchie.

«Cosa vuole?» domandai, con una voce che non riconobbi. «Cosa vuole da voi? Da me?»

Liam si passò una mano sul viso, come se gli bruciasse.

«Vuole la recita.» Disse la parola con disgusto. «Una famiglia perfetta. Foto. Eventi. Ha detto che gli hai rubato sedici anni e che ora tocca a te “riparare”. C’è un banchetto. Vuole che ci andiamo insieme. E… ha detto che sta puntando a un consiglio statale per l’istruzione. Che deve sembrare tutto… impeccabile.»

Rimasi seduta, schiacciata da sedici anni che mi cadevano addosso in un colpo solo. Non era solo la follia del piano. Era la crudeltà di quello che stava facendo ai miei figli. Usarli come leva. Come coltello.

Li guardai. Quei due ragazzi alti, quasi uomini, con la paura negli occhi e la fiducia che gli si spezzava tra le dita.

Inspirai. Trattenni. Poi lasciai uscire l’aria.

«Ragazzi… guardatemi.»

Lo fecero. Esitanti. Vulnerabili.

«Io darei fuoco a quel consiglio — e a tutto il resto — prima di lasciare che quell’uomo vi tocchi anche solo con una minaccia.» Deglutii. «Pensate davvero che vi avrei tolto vostro padre apposta? Tesori… lui ha scelto di sparire. Io ho scelto di restare. Ogni giorno.»

Liam sbatté le palpebre, più lentamente. Un lampo di quel bambino che si aggrappava a me con le ginocchia sbucciate tornò a galla.

«E allora… che facciamo?» mormorò.

Mi raddrizzai sulla poltrona. E sentii qualcosa, dentro, rialzarsi con me. Non la paura. Non la vergogna.

La rabbia pulita di una madre.

«Andremo al suo banchetto» dissi. «Gli daremo la sua piccola sceneggiata. E poi lo faremo cadere quando ci sarà più luce addosso. Quando non potrà più nascondersi.»

La mattina del banchetto presi un turno extra. Avevo bisogno di tenere le mani occupate, o sarei finita a tremare. I ragazzi si erano messi al tavolo d’angolo con i libri aperti, ma lo sguardo ogni tanto scivolava verso la porta, come se aspettassero una tempesta.

Quando la campanella sopra l’ingresso trillò, mi si gelò il cuore.

Evan entrò come se avesse ancora il diritto di farlo.

Cappotto firmato. Scarpe lucidate. Quel sorriso che una volta mi aveva incantata e che ora mi faceva venire la nausea.

Si infilò nella panca davanti ai ragazzi come se fosse casa sua.

Io arrivai con la caffettiera in mano, stringendola come uno scudo.

«Non ho ordinato quella brodaglia, Rachel» disse, senza degnarmi di uno sguardo.

«Non sei qui per il caffè» risposi. «Sei qui perché vuoi un patto. E lo avrai. Ma ascoltami bene: lo faccio per loro. Non per te.»

Finalmente mi guardò. Negli occhi aveva quella compiacenza di chi crede di avere il coltello dalla parte del manico.

«Oh, certo» disse piano. «Tu sei sempre stata… drammatica.»

Si alzò, prese un muffin dalla vetrina e appoggiò una banconota sul bancone come se mi stesse facendo un favore.

«A dopo, famiglia» sogghignò prima di uscire. «Vestitevi bene. Sorridete.»

Quando fu fuori, Noah lasciò andare un respiro che sembrava trattenuto da anni.

«Gli piace» disse. «Si sta godendo tutto.»

«Perché pensa di aver già vinto» aggiunse Liam, fissando il tavolo.

Io guardai i miei figli. E sentii chiaramente la promessa che avevo fatto il giorno dell’ecografia: io ci sarò.

«Lasciamoglielo credere» dissi. «Ancora per poco.»

Quella sera arrivammo al banchetto insieme.

Io in un abito blu scuro che mi faceva sentire più forte di quanto mi sentissi davvero. Liam si sistemava i polsini con un’aria rigida. Noah aveva la cravatta storta — volutamente — come un piccolo segno di ribellione privata.

Quando Evan ci vide, sorrise come un uomo che sta incassando un premio.

«Perfetto» disse, avvicinandosi. «Adesso sembriamo proprio ciò che devono vedere.»

Io sorrisi. Ma non era un sorriso di resa.

Era un sorriso con i denti.

E quando lui salì sul palco, accolto dagli applausi, capii che la parte più difficile era iniziata: non il banchetto, non le foto, non la recita.

La resa dei conti.

Perché un uomo come Evan poteva costruirsi un’immagine. Poteva manipolare. Poteva minacciare.

Ma non aveva previsto una cosa.

Che la donna che aveva lasciato a diciassette anni non era rimasta la stessa.

E che i figli che stava cercando di usare… erano cresciuti imparando da lei come si resiste.

(Se vuoi, posso anche rendere questo testo ancora più “da apertura di romanzo”: più tagliente, con più dialoghi e micro-dettagli sensoriali, oppure più veloce e cinematografico.)